La pandémie covid-19 a fait sortir de l'hôpital des expressions hyper médicales qui jusqu'à présent ne concernaient que ce secteur professionnel. Dommage.

Elles auraient du y rester.

Telle l'affreuse notion de "comorbidité" prise pour "pathologie associée" déclinée à toutes les sauces sur tous les plateaux TV, radio, presse et reprises dans le langage courant.

Résultat:

Je comorbide

Tu comorbides

Il/elle comorbide

Nous comorbidons

Vous comobidez

Ils comorbident...

Rire: ce verbe n'existe pas. Mais tout de même covidons ensemble notre lourd sac personnel ! Comorbidons nos efforts pour atteindre l'immunité collective...

"comorbidité" tient en deux sens associés "co=avec+ morbidité=pathologie" . Il passe mal dans le grand public qui confond parfois "morbide" et "mortel".

Ce terme dès lors rappelle que nous ne vivons non pas en vue de la mort. Mais avec la mort, co-associée. Toutefois non invitée.

Bon.

La vie étant une maladie sexuellement transmissible constamment mortelle, la comorbidité effectivement est une sacrée partie de rigolade en commun.

Pour se rassurer il faut quitter la définition n°1, liée à la maladie:

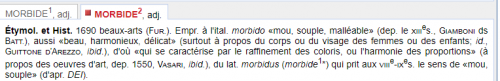

- (Adjectif 1) Du latin morbidus (« malade, maladif »), dérivé de morbus (« maladie », « désordre physique », « malaise général »).

Pour la définition n° 2 plus gaie:

- (Adjectif 2) De l'italien morbido (« souple », « mou », puis « beau », « harmonieux », « délicat »). Ce mot italien vient lui-même du latin morbidus, dont le sens devint « souple », « mou » aux XVIIIe-XIXe siècles.

C'est facile: il suffit juste de changer de langue...

ATTENTION AU VOCABULAIRE MEDICAL

Les terminologies médicales sont à prendre avec précaution. En témoigne un Chef de service en pédiatrie oncologique qui bannit l'usage du terme "tumeur" à l'oreille des patients -enfants- dans ses locaux.

Il a mille fois raison.Les petits entendent en fait " tu meures"!

Le poids de certains termes médicaux est d'une lourdeur telle que tout usage mérite effectivement de tourner plusieurs fois sa langue avant usage !

Sylvie Neidinger

cnrtl